République malgache de Libertalia : liberté, liberté chérie !

08 novembre 2013 à 11h10 | Par Rémi Carayol

Société fondée par des forbans ayant aboli toute distinction de race, de religion et de classe, la république malgache de Libertalia a inspiré nombre d’écrivains et posé un véritable défi aux historiens.

C’est l’histoire d’une colonie à nulle autre pareille. Un panachage, aussi idéal qu’anachronique pour son époque, de flibusterie bon enfant, d’égalitarisme radical et d’exotisme. Au fil des siècles, l’épopée de la république de Libertalia a fait tourner bien des têtes de pirates en herbe, d’anarchistes, d’auteurs, de hauts fonctionnaires et même d’historiens.

L’aventure débute comme toutes les histoires de pirates qui ont fait de l’océan Indien leur nouveau terrain de chasse aux XVIIe et XVIIIe siècles : de l’autre côté de la planète, dans l’océan Atlantique. Plus précisément à bord de La Victoire, redoutable navire de guerre français employé pour escorter les bâtiments marchands, tantôt en mer Méditerranée, tantôt entre l’Europe et le nouveau continent. À bord, un équipage composé de marins plus ou moins expérimentés, et deux hommes au destin exceptionnel : Olivier Misson, gentilhomme provençal converti à la piraterie, et un prêtre défroqué italien répondant au nom de Caraccioli. Le premier est une tête brûlée mais bien faite. Le second, un doux rêveur révolté par la misère en Europe.

À l’issue d’une bataille navale, Misson et Caraccioli s’emparent du commandement et décident, avec l’équipage, de changer de cap : fini les tâches ingrates pour un roi ingrat, ils travailleront désormais à leur compte. Les nouveaux pirates ont un rêve : trouver un lieu inhabité dans lequel ils pourront fonder une société débarrassée des lourdeurs féodales, raciales et religieuses de leur époque. Mais les Caraïbes sont infestées d’autres pirates. Dans un passionnant récit inspiré de cette histoire (Les Mutins de la liberté, éd. Phébus, 1995), le romancier français Daniel Vaxelaire imagine le moment crucial où ils décident de se tourner vers l’ailleurs :

« Nous allons partir vers des eaux neuves, où il y a encore des terres à prendre, où tout navire n’est pas forcément celui d’un forban ou un vaisseau de guerre. Des endroits peu connus où il y a des peuples qui vivent encore innocents comme au premier jour. Ça existe, je l’ai lu. C’est là-bas qu’il nous faut chercher fortune, pas dans ces mers pourries par tous les appétits de l’Europe ! » Une voix timide s’éleva. « Et… c’est où, cet endroit ? » « De l’autre côté de l’Afrique ! Dans la mer des Indes. Elle est vaste et presque vide. »

Chacun est l’égal de l’autre

Leur navire mouille dans un premier temps à Anjouan, l’une des quatre îles de l’archipel des Comores. Les aventuriers – des Français, des Anglais, des Hollandais, des Portugais et d’anciens esclaves africains – y recrutent des hommes et y rencontrent des femmes. Puis ils reprennent la mer en quête de leur petit paradis.

Ils le trouvent non loin de là, à l’extrême nord de Madagascar, dans la baie de Diégo-Suarez (à Antsiranana). Là, une vraie petite colonie se met en place. Caraccioli concrétise ses rêves de monde parfait, sans distinction de race, de religion ni de classe (donc sans esclavage et sans titre de propriété). Chacun est l’égal de l’autre. Les décisions sont collégiales et démocratiques. Les hommes s’organisent en groupes de dix pirates avec à leur tête un représentant qui décrétera avec les autres élus les lois régissant la république. Une maison du Parlement est érigée.

Durant des mois, la colonie s’agrandit. Le célèbre Thomas Tew, « le pirate de Rhode Island », y aurait même fait une longue escale. Mais la fin est proche. Des indigènes massacrent les colons dans leur sommeil. Caraccioli est abattu. Misson s’échappe, mais il périra lors d’un naufrage.

Aujourd’hui, il ne reste plus rien de Libertalia, ni trace archéologique, ni document. Et pour cause ! Cette république n’a certainement jamais existé, pas plus que Misson et Caraccioli. Son histoire a été racontée par Charles Johnson dans le tome II de A General History of the Robberies and Murders of the Most Notorious Pyrates publié à Londres en 1724, reprise, façonnée, voire réinventée pendant plusieurs siècles par de nombreux historiens. Problème : de forts soupçons font de Johnson un pseudonyme du romancier, aventurier et commerçant Daniel Defoe, l’auteur du fameux Robinson Crusoé, qui prenait un malin plaisir à faire passer ses rêves pour des réalités et qui était proche des radicaux britanniques, lesquels prônaient avant l’heure la souveraineté du peuple.

Il est vrai que Madagascar était à l’époque un véritable nid de pirates. L’île Sainte-Marie, sur la côte est, en abrita de fameux : John Avery, Capitaine Kidd, Olivier Levasseur, dit La Buse… Des vestiges de cette présence y sont encore visibles. Les flibustiers, qui se sont acoquinés avec des femmes malgaches, y ont même laissé des descendants.

Un mythe bien vivant

Ce n’est qu’au début du XXe siècle que les historiens anglo-saxons qualifient de « leurre » l’épisode de Libertalia, et plusieurs décennies après que leurs homologues français en conviennent. Pourtant, il reste quelques irréductibles parmi les amateurs de la flibuste ou les militants du libertarisme de gauche, qui continuent d’y croire. Pierre van den Boogaerde, auteur d’un beau livre sur les épaves de Madagascar (Le Grand Livre des épaves de Madagascar, éd. Orphie, 2010), est de ceux-là. Entre deux rapports financiers et quelques notes alarmantes sur les dérives du régime de Marc Ravalomanana, l’ancien représentant du Fonds monétaire international (FMI) à Madagascar – dont on n’ose croire qu’il appartienne à la catégorie des libertariens – a eu le temps de s’y intéresser. Pour lui, il ne fait aucun doute que « Libertalia a existé ».

Preuve que le mythe est bien vivant aujourd’hui encore, il a donné son nom à une bière malgache en 2012 et, en 2007, à une maison d’édition française dont les fondateurs rappellent que l’histoire de cette république éphémère rapportée par Johnson/Defoe (dont ils ont édité des extraits dans Libertalia, une utopie pirate, éd. Libertalia, 2012) est à l’époque « un véritable brûlot politique ». Il a également inspiré de nombreux auteurs de romans et de bandes dessinées, parmi lesquels Vaxelaire mais aussi le Franco-Mauricien Jean-Marie Gustave Le Clézio, qui y fait allusion dans Le Chercheur d’or (éd. Gallimard, 1985). Lesquels ne sont pas dupes pour autant. Vaxelaire dédie d’ailleurs son roman « aux rêveurs » et le conclut ainsi : « Le rêve reste un rêve, mais ne périt jamais. »

Le trésor de La Buse

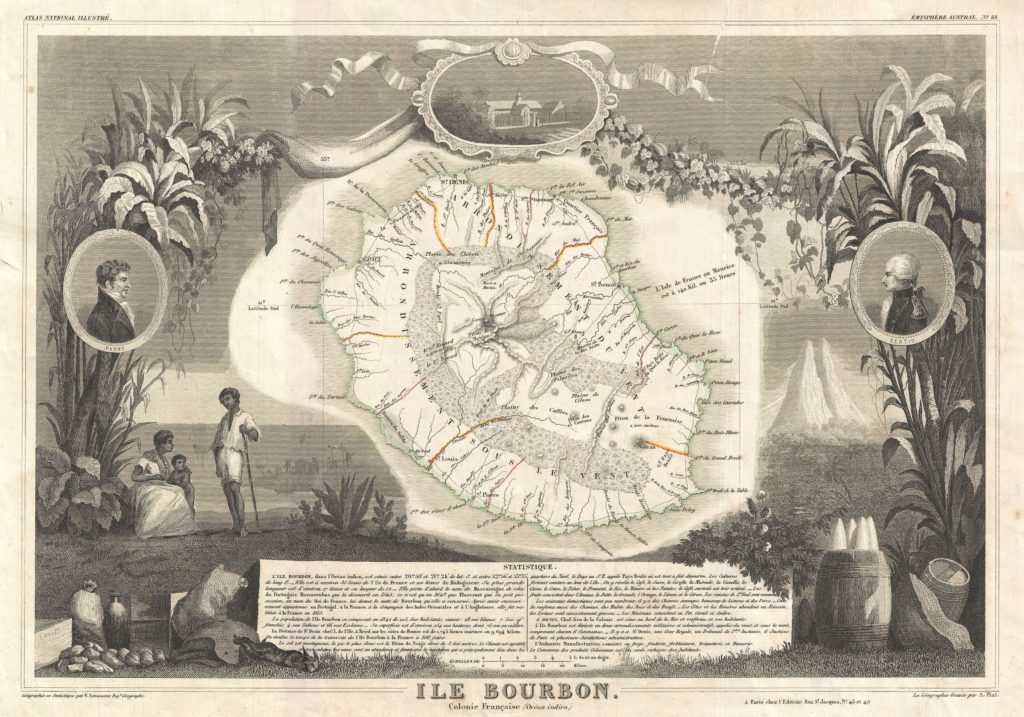

Libertalia n’est pas le seul mythe de la flibuste à avoir la peau dure dans l’océan Indien. Il en est un autre qui résiste à la raison et au temps. À l’origine, il y a Olivier Levasseur, dit La Buse : une figure de la piraterie du XVIIIe siècle. Après avoir écumé les eaux des Caraïbes et du golfe de Guinée, il a sévi du côté des Mascareignes. Son principal fait d’armes : l’abordage épique et victorieux, en 1720, en rade de Saint-Denis (sur l’île qui s’appelle alors Bourbon et qui sera rebaptisée La Réunion), du Notre-Dame du Cap, un navire surarmé et, dit-on, chargé de trésors. Arrêté en 1729 à Madagascar, puis condamné à mort sur l’île Bourbon en 1730, il eut – selon la légende – la bonne idée de jeter un cryptogramme à la foule venue assister à sa pendaison et de lancer : « Mon trésor à qui saura comprendre ! » Depuis, des milliers de chasseurs de trésors (dont certains, rares, en ont fait leur unique activité) se sont mis en tête de le dénicher, à la Réunion, aux Seychelles ou à Madagascar. L’un d’eux était le grand-père de J.-M. G. Le Clézio, qui a raconté sa quête dans Le Chercheur d’or (éd. Gallimard, 1985). L’histoire de La Buse est également au centre de la BD de Lewis Trondheim et Appollo, Île Bourbon 1730 (éd. Delcourt, 2007).